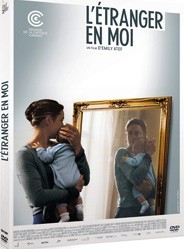

Sois mère et tais-toi

Dans L’Etranger en moi, tourné en Allemagne avec une actrice pour la première fois à l’écrann (Susanne Wolff), la force et la puissance de certaines scènes, notamment en présence du nouveau-né, témoignent d’une maîtrise absolue en matière d’effet de style de la part de la réalisatrice. En effet, les instants de silence, les plans larges sur la mère dans son désespoir le plus total, le parti pris de ne pas en montrer trop donnent au film un aspect profond, noir, sensible. Difficile de ne pas partager ce mal-être, de ne pas se mettre à la place de cette femme en souffrance qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Pour un premier grand rôle, l’actrice qui joue Rebecca est partagée entre donner et laisser voir, c’est-à-dire une certaine aptitude à transmettre ses émotions, même à travers ses silences.

« Rabenmutter »

Autrement dit, « mère corbeau ». Le sujet est passionnant : en Allemagne, il est très mal vu pour une mère de laisser ses enfants à une nounou et de reprendre le travail juste après leur naissance. Cette position et ces mœurs vis-à-vis des femmes ou plutôt des mères donnent au film, inspiré de la réalité et du phénomène de baby blues, une connotation revendicatrice. Certes, élever son enfant est essentiel, dans les meilleures conditions possibles, mais au regard du long métrage d’Emily Atef, nous pouvons cerner l’impact d’être mère, de devenir mère, tout en ayant une activité professionnelle, des envies et des besoins de femme. Dans le film, c’est à la femme de s’arrêter de travailler, d’être naturellement porter à aimer son enfant, à être constamment auprès de lui, de comprendre son mari lorsqu’il rentre du travail. Or, la difficulté de cette « maladie » post-naissance est justement de ne pouvoir établir aucun lien inné avec son enfant, lien perdu, rompu que la femme doit à nouveau créer.